カタカタ人形バリエーション

「カタカタ人形」おもちゃの人形の形や や降り方を変えてみました。 なぜ? |

|

|

|

|

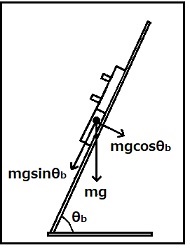

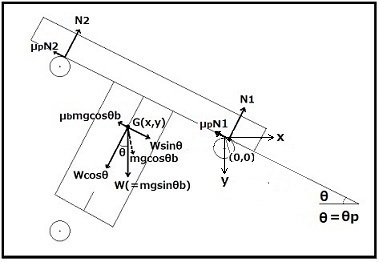

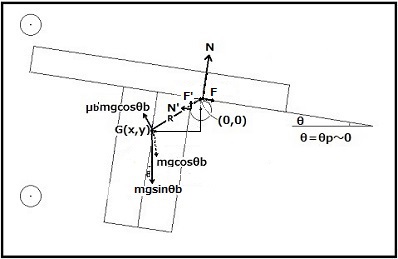

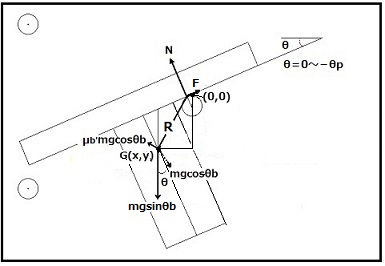

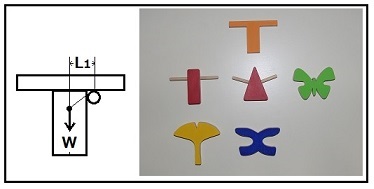

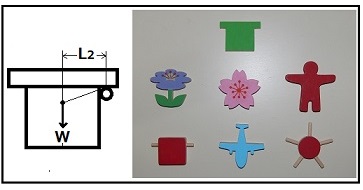

| しくみ 図1  カタカタ人形(図1)は傾いたボードに左右1対のピン(木棒)が上下にに半ピッチずらして付けて カタカタ人形(図1)は傾いたボードに左右1対のピン(木棒)が上下にに半ピッチずらして付けてあり、図のように人形の両腕をこのピン掛けると、人形は右下方向に滑り降ります。そして左 側の腕がピンから外れると、人形は滑りながら右下のピンの周りを回転し、腕が水平になった ところで逆向きに滑り降り、左側の腕は左下のピンに掛かります。こうして滑りと回転を繰り 返し、ジグザグにカタカタと音をたてながら降りていくおもちゃです。 製作した「カタカタ人形」は斜面であるボードに10mm厚のパイン集成材、ピンに6mmΦの南洋 材丸棒、降りていく人形等には8mm厚のブナ材を使っています。 ピンのタテの間隔は50mm、左右のピン列の間隔は50mmで、半ピッチずれたピンによる傾きθp0 は tanθp0=(ピンのタテの間隔/2)/ピン列の間隔=1/2 から、θp0≒27°です。ボードの傾 き(θb)は変えれるようになっています。ボードが傾くことでピンによる傾きの高さはsinθb倍 になり、tanθp=tanθp0sinθbの関係で、θp0はθpになります。例えば、θb=70°ではθp=25°、 θb=30°ではθp=14°になります。 しくみを見るための人形は簡易なT字形としています。カタカタ人形の動きを動画のスローモーションで見てみると、 腕が落ちて下のピンに当たるとき、跳ねて動きが乱れていることがわかります。またカタカタ降りるとき、動きに少し むらが見られます。これはピン間隔やボード、ピン、人形の接触面の滑らかさなど材料や加工むらなどよるものと思わ れます。ここでは単純に人形が斜めに滑り、ピンを軸に回転するものとしてその動きについてみてみます。 (1)人形の動き 図2に示すように、人形の動きは次の2つの動きがピンの傾き方向を変えて繰り返えされます。 図2 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4  ①直進運動 人形は傾きを持つ左右の2つのピンをガイドとして、ボードの斜面を斜めに横切って滑り降ります(1-1)が、斜め下方に 引く重力による傾き方向の成分とボードやピンによる摩擦力が働いて、一定の加速度で、斜めに直進します。自由落下 に比べるとゆっくり落ちますが、ボードやピンによる傾きを小さくすれば、摩擦力がおおむね大きくなって人形は止ま ってしまうので、傾きには限度があります。 人形とボード及びピンとの摩擦係数を測定したところ、ばらつきはあるもののボードとの静摩擦係数はμb=0.37、動摩 擦係数はμb'=0.28、ピンとの摩擦係数はμp=0.28、μp'=0.25となりました。これを使い、傾きに沿って人形が斜め に滑りを起こす力とボードとピンによる摩擦力を計算してみたところ、ボードの傾きが70°の時、人形はピンに乗せる と滑りだす(静摩擦でも滑る)、60°ではちょっと押すと滑り出す(動摩擦なら滑る)、50°では押しても滑らない(動摩擦 でも滑らない)となりました。実際の人形の動きもほぼこのようになっています。 ②回転運動 人形は1本のピンに掛かり、θpから-θpまで回転します。この回転運動では重力成分や摩擦力による力のモーメントに よって回転が促され、ボードやピンによる摩擦力や人形の慣性モーメントにより回転が妨げられたり回転がしにくくな ります。 腕がピンを軸に回転するとき、ピンとの摩擦力によって、ピン周りに沿って滑らずに回る転がり回転やピン周りを滑って 回る滑り回転になります。ピンとの摩擦力>静摩擦係数×ピンの垂直抗力 の時は転がり回転となります。傾きがある 程度以上になると摩擦係数との関係で滑りに回転が追い付かなくなって滑り回転となり、滑っているときの摩擦力は 動摩擦係数×ピンの垂直抗力 となります。ボードとの摩擦は回転摩擦となり、ホードの傾きを小さくしすぎると、回 転しなくなります。 上側のピンから腕が外れると、下側のピンを軸として滑り回転ですべります。この時、胴幅が小さく脇とピンとの間隔が 大きいと、滑っても脇がピンに届かないことがあり、転がり回転になって動きが不安定になります。このため、このモ デルでは下の脇から上の腕先までの長さを斜めのピン間隔より少しだけ短くしてあるので、すぐに下の脇がピンに当た ります(2-1)。 人形が水平(θp=0)になるまではピンで押さえられているので斜めに滑り降りることはなく、一定の半径で滑り回転しま す(2-2)。 人形の傾きが水平から-θpに変わると傾きが逆になります。傾きが小さいうちはちょっと滑りながら転がり回転をしま すが、傾きが大きくなると滑り回転に変わり(2-3)、斜めに滑り降ります。これらの滑り降りた分によって、腕がピンに 掛かる(2-4)ことになるわけです。カタカタ人形のボードの傾きは大体70°~80°なので、回転運動の多くは滑り回転しているものと思われます。 《参考》 直進運動と回転運動で人形に働いている外力等を図3(側面図)、図4、図5、図6(正面図)に示します。 図3 図4   図5 図6   ここに m :人形の質量 θb:ボードの傾き θp:ボードの傾きを加味したピンの傾き θ :人形(腕) の水平からの傾き(θ=θp~-θp) R :腕とピンの接触点と重心との距離 μb:人形とボードとの摩擦係数 μp:人形とピンとの摩擦係数 回転運動をしているとき(θ=θp~-θp)、人形の重心G(x,y)は、ピンの半径をr 、Y軸に対するR線の回転角をΦ、腕の下辺の中心から重心までの距離をHとすると x=-(RsinΦ-rsinθ) y=RcosΦ+(r-rcosθ) Rcos(Φ-θ)=H(一定) となります。 (2)人形の形状 ①寸法 人形の各部の寸法としては、腕の長さ×2+胴幅>斜めのピン間隔>腕の長さ+胴幅+S とします。 人形の腕がピンから外れて落ちた時、下のピンににかからないで外れてしまうことがよくあります。腕の長さ+胴幅+S が斜めのピン間隔より小さくないと腕が外れませんが、Sが大きすぎると、脇がピンに当たらずに回転して動きが不安定 になり、下のピンから外れてしまいます。このため、このモデルではSを小さくしています。 また、腕をT字でなく下辺をY字のように少し傾きを付けるものがあります。これは腕がピンに掛かって回転して落ちる とき、傾きが大きいので早く滑り回転になって、うまく下のピンに掛かるものと思われます。ただ反対側の腕は逆に傾き が大きくなって滑りにくくなるので、傾きをあまり大きくはできません。 足先までの長さは、回転するとき下のピンに触れるものもありますが、このモデルでは触れない長さにしています。 ②形 腕や胴の形を変えることで、ひと形でないバリエーション ができ 図7 ウデ長 細T字タイプ  ます。 ます。ここでは腕が長く胴の細いタイプに加え、腕が短く胴の太いタイプ にすることで形や動きに変化を付けています。 図7、図8はこの2タイプの例です。ウデ短 太T字タイプは形もいろ いろできますし、力のモーメントW×Lが大きく、回転する能力が大 きくなることもあり、ボードの傾きを小さくしても滑り降りることが できます。 これ等が滑り落ちるボードの傾きを調べたところ、 θb=30°~40°・・・・太T字、クレマチス θb=40°~50°・・・・四角形、さくら、ヒコーキ、人形 θb=50°~60°・・・・円形、三角形、ちょう、エックス 図8 ウデ短 太T字タイプ  θb=60°~70°・・・・細T字、長四角形、イチョウ θb=60°~70°・・・・細T字、長四角形、イチョウとなり、おおむね太T字タイプが緩い傾きでも降りています。 ヒコーキは細T字タイプのようですが、エンジン部が人形の脇に相当 し、力のモーメントは大きくなります。 形状によっていわゆる慣性モーメントが違ってきて、これが大きいと と回転しにくくなりますが、止まりにくくもなります。 ③重さ 原理的には重くても軽くても、直進や回転の加速度は変わりません。 重心は腕の下辺より下の方が安定するようですが、さくらやクレマ チスのように腕の下辺より上のものあります。 また、腕が落ちて下のピンに当たり跳ね返りますが、反発係数が同じ 図9  なら重さによらず、同じだけ跳ね返りることになります。 なら重さによらず、同じだけ跳ね返りることになります。図9は降り方に変化を持たせたものです。 H字形は2列のピンを1段おきに降りていきます。 N字形は1列ピンを「はしご下り」のように回転しながら降ります。 スイング少女は1列ピンを体を大きく左右に揺らしながら降りていきます。 どちらもピンから外れて、下のピンに掛かるタイミングが微妙で、ボード の傾きを調整する必要があります。 参考 和田純夫;力学のききどころ(岩波書店) 酒井高男;力学のおはなし(日本規格協会) 他 |

|

| こぼれ話 「カタカタ人形」は人形、ボード、ピンの形や寸法の取り方、そして材料も段ボール等も使っている例もあるように、自 由に工夫して作れるのが魅力です。 ただ、実際に作ってみると、うまく動かず、試行錯誤しながら、調整を繰り返して作っているのが実態と思われます。 そこで、作るうえでのポイントといったことが分かればと思い、その動きを力学的に検討してみました。人形の動きは見 た目にはシンプルで分かりやすいのですが、斜面上での並進運動と回転運動という思いのほか複雑な動きで、まだ解析は は不十分ですが、とりあえず現象的に説明してみました。誤解や見落としがあればご指摘いただければ幸いです。 スロービデオで、下のピンに当たった腕の跳ね返りが、動きを大きく乱していることが分かりました。 跳ね返りは素材の特性としての反発係数によるので、人形やピンの素材を代えてみたらと思っていますが、そうすると摩 擦係数も変わってくると思われますので、これも要検討です。 もう一つは、人形をひと形でなく、いろいろな形ができないかと考え、太T字タイプにすることで形のバリエーションが 広がりました。「メロディーカタカタ」でもこのタイプいくつかを作っています。 また、1列のピンで降りていくものも作ってみましたが、いずれも微妙な調整が必要なので、安定させることが課題です。 |

|